一個城市的共同記憶

呂清夫 撰文

一個城市除了是個討生活的地方之外,可能還需要有點文化,如此才會更適合人住,更活得充實,譬如說古蹟、老樹都不能以任何庸俗的理由隨意毀掉,都市計畫、設計更不能便宜行事,至於任何珍貴的共同記憶更要把它彰顯出來,那可能是一個城市的驕傲,也可能是人們的殷鑑。最近台北中山美術公園從法國搬來了一批雕塑的嬌客,其中有一件不甚起眼的羅丹作品,然卻訴說了一個法國城市的珍貴記憶。話說一三四七年八月三日的英吉利海峽發生了戰爭,其東岸的法國港都卡萊市被英國人圍堵了十一個月之後,由於城內疲憊不堪,在飢餓與絕望之餘,卡萊市終告陷落。

想當初雖在號稱「完美無缺的騎士」詹德維恩的指揮之下,全市不分男女老幼都作過殊死戰,但由於得不到法國皇室的奧援,突圍亦告失敗,最後才會走上絕路。當時英王愛德華三世由於曾經受到長期的頑抗,本來下令城破之後屠城三日,但經過英國騎士們的力諫,終於答應,只要城內六個名流作為人質,即可免去屠城之禍。

消息傳來之後,守將詹德維恩立刻召集全體市民在廣場商討大計。結果全市的首富聖彼葉竟然率先站出來,願意為市民犧牲,慷慨就義,接著馬上有四位名流富豪跟著呼應,他們都是城中最上流的市民,擁有美滿的生活及心愛的妻子,但是為了卡萊,他們寧願犧牲小我。

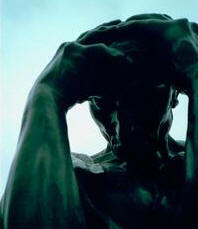

當年是在詹德維恩的帶頭之下,離開卡萊城,歷史記載他騎著一匹女人用的、跑不快的小馬,在市民悲傷與怨恨的送行聲中,六個像乞丐一般的名流(見左圖)仰賴上帝的慈悲,拖著沈重的腳步跼跼前行,真是風瀟瀟兮亦水寒,壯士一去兮不復返!

想當初雖在號稱「完美無缺的騎士」詹德維恩的指揮之下,全市不分男女老幼都作過殊死戰,但由於得不到法國皇室的奧援,突圍亦告失敗,最後才會走上絕路。當時英王愛德華三世由於曾經受到長期的頑抗,本來下令城破之後屠城三日,但經過英國騎士們的力諫,終於答應,只要城內六個名流作為人質,即可免去屠城之禍。

消息傳來之後,守將詹德維恩立刻召集全體市民在廣場商討大計。結果全市的首富聖彼葉竟然率先站出來,願意為市民犧牲,慷慨就義,接著馬上有四位名流富豪跟著呼應,他們都是城中最上流的市民,擁有美滿的生活及心愛的妻子,但是為了卡萊,他們寧願犧牲小我。

當年是在詹德維恩的帶頭之下,離開卡萊城,歷史記載他騎著一匹女人用的、跑不快的小馬,在市民悲傷與怨恨的送行聲中,六個像乞丐一般的名流(見左圖)仰賴上帝的慈悲,拖著沈重的腳步跼跼前行,真是風瀟瀟兮亦水寒,壯士一去兮不復返!

在台北展出的雕像就是其中之一的富豪安德烈丹多(見左圖),他呈現一種抱頭苦思的樣子,這是羅丹應卡萊市訂製的「卡萊六壯士」之一,這六人全身破破爛爛,頭上帽子也沒戴,脖子上套著大繩索,手上拿著城門的大串鑰匙,六個人一副負荊請罪的模樣。這個紀念碑沒有過去習見的浮華,同時不以單一的英雄人物作為描寫對象,六人都是這段歷史的創造者,所以都被均等地加以刻畫,觀眾無法一眼看遍全部,或了解全貌。羅丹不外希望觀眾能像當年的送行者那樣來端詳他們,並從中體會出人性崇高、偉大的一面。

在台北展出的雕像就是其中之一的富豪安德烈丹多(見左圖),他呈現一種抱頭苦思的樣子,這是羅丹應卡萊市訂製的「卡萊六壯士」之一,這六人全身破破爛爛,頭上帽子也沒戴,脖子上套著大繩索,手上拿著城門的大串鑰匙,六個人一副負荊請罪的模樣。這個紀念碑沒有過去習見的浮華,同時不以單一的英雄人物作為描寫對象,六人都是這段歷史的創造者,所以都被均等地加以刻畫,觀眾無法一眼看遍全部,或了解全貌。羅丹不外希望觀眾能像當年的送行者那樣來端詳他們,並從中體會出人性崇高、偉大的一面。

羅丹不是一個只會創作純藝術的雕塑家,但也不是一味只用雕塑講故事的人,他為創作這個紀念碑,曾經熟讀了歷史的文獻,他的創作經常洞察事物的本質,並根據此一本質去挑選其表現的手法,從而創造出不朽之作。也因此,這件群像在美國、日本都可以看到它的分身,台北也差一點就擁有一件。

原載1998.12.24.中央日報

<回前頁>

在台北展出的雕像就是其中之一的富豪安德烈丹多(見左圖),他呈現一種抱頭苦思的樣子,這是羅丹應卡萊市訂製的「卡萊六壯士」之一,這六人全身破破爛爛,頭上帽子也沒戴,脖子上套著大繩索,手上拿著城門的大串鑰匙,六個人一副負荊請罪的模樣。這個紀念碑沒有過去習見的浮華,同時不以單一的英雄人物作為描寫對象,六人都是這段歷史的創造者,所以都被均等地加以刻畫,觀眾無法一眼看遍全部,或了解全貌。羅丹不外希望觀眾能像當年的送行者那樣來端詳他們,並從中體會出人性崇高、偉大的一面。